本学科の1年生は、専門的な学びの第一歩として、私たちのからだの仕組みを深く理解するための授業に日々向き合っています。今回は、その中でも「筋肉」に焦点を当てた学習の様子をご紹介します。

私たちは、ジャンプしたり、ボールを投げたり、お箸を持ったりと、日常生活で数えきれないほどの「作業」を行っています。これらのすべての動きは、筋肉の絶妙な働きによって支えられています。授業では、教科書に並ぶ専門用語に最初は戸惑う学生たちですが、私たちは単なる暗記ではなく、「なぜその名前なのか」という意味から理解を深めることを重視しています。

たとえば、おなじみの「力こぶ」。

この筋肉は「上腕二頭筋(じょうわんにとうきん)」という名前です。

上腕(じょうわん): 腕の上の部分

二頭筋(にとうきん): 二つの始まり(頭)を持つ筋肉

このように漢字を一つひとつ紐解くと、「腕の上の部分にあって、二つの始まりを持つ筋肉」というように、その筋肉がからだのどこにあり、どのような形をしているのかが明確に分かります。これは、まさに人体の構造を理解するための「からだの地図」を読み解く作業です。

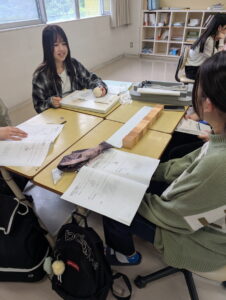

未来の作業療法士の卵たちは、グループで協力しながら、教科書と自身のからだを照らし合わせるようにして、筋肉の位置や動きを一つひとつ丁寧に確かめ合っています。

この基礎的な学びは、からだの仕組みと「作業」の関係性を深く理解することで、その方にあったリハビリ内容や、日常生活をより豊かにするための支援方法に勉強は発展します。