こんにちは!作業療法学科の藤田です。

本日は作業療法の評価の授業を紹介します。

本校は実習授業が充実しています。時間をかけてじっくり作業療法の実践を学びます。その一コマを紹介します。

まず、作業療法とは何でしょうか?

一言でいいますと、病気やケガ、心の不調などが原因で「ふだんの生活でやりたいこと」が難しくなった時に、その人らしい生活を取り戻すお手伝いをすることです。

ここでいう「作業」とは、仕事や勉強だけを指すわけではありません。

身の回りのこと:食事、お風呂、着替え、トイレなど

学校や仕事のこと:勉強する、黒板の字をノートに写す、パソコンを打つなど

遊びや趣味:ゲームをする、スポーツをする、絵を描く、友達とおしゃべりするなど

このように、朝起きてから夜寝るまで、人が行うすべての活動を「作業」と呼びます。

なぜ「評価」が必要なのでしょうか?

リハビリを始める前に、まず「評価」を行います。これは、その方が「何に困っていて」「何が得意で」「これからどうなりたいのか」を正確に知るためです。

例えるなら、病院で医師の診察を受けるのと同じです。熱がある、お腹が痛いといった症状を伝え、聴診器を当ててもらったり、時にはレントゲンを撮ったりしますね。そうやって原因を詳しく調べるからこそ、最適な薬を処方してもらえるのです。

作業療法の評価も、その方に合ったリハビリ計画を立てるための、非常に大切なスタート地点です。

作業療法の評価の流れを見てみましょう

評価は、おおむね以下のステップで進められます。

【ステップ1】 お話をお聞かせください(面接・情報収集)

まずは、作業療法士がじっくりとお話を聞くところからスタートします。

- 「これまで、どのような生活を送ってきましたか?」(学校生活、部活、趣味、得意なことなど)

- 「今、毎日の生活でどのようなことに困っていますか?」(「ケガで利き手が使えず、文字が書きにくい」「集中力が続かなくて、授業に身が入らない」など)

- 「これから、どんなこと(作業)ができるようになりたいですか?」(「友達とLINEでやり取りしたい」「体育祭の練習に参加したい」など)

これは、新しい友人と仲良くなるときに、お互いの好きなことや趣味を話して相手を理解していく過程に似ています。ご自身のことをたくさん知ってもらうことが、良いサポートにつながるのです。

【ステップ2】 実際にやっているところを見せていただきます(観察評価)

次に、困っている動作を実際にやっていただきます。

例えば、「服を着る」「字を書く」「カバンから教科書を出す」といった場面で、作業療法士は横で注意深く観察します。

- どのように体を使っているか

- 時間はどのくらいかかるか

- どのような工夫をしているか

- どこでつまずいているか

これは、体育の先生が走り方やボールの投げ方のフォームを見て、「もっとこうすると良くなりますよ」とアドバイスをくれることに似ています。動きの癖や改善点を見つけるのです。

【ステップ3】 テストを行います(標準化された評価)

必要に応じて、パズルや積み木を使ったり、質問に答えたりするような、簡単なテストを行うこともあります。

これは、ご自身の記憶力、集中力、空間を認識する力、手の器用さなどを客観的なデータで見るために行います。

学校のテストで、自分の得意な教科や苦手な教科が点数ではっきり分かることに似ています。全国の同年代の方々と比べることで、その方の得意な部分や、リハビリで伸ばしていくと良い部分がより明確になります。

【ステップ4】 なぜ「できない」のか原因を探ります(分析・解釈)

ここが作業療法士の専門性が発揮される部分です。ステップ1~3で集めた情報(お話、観察、テスト結果)をすべて組み合わせ、「なぜ、この作業がうまくできないのだろうか?」という根本的な原因を探っていきます。

- 体の問題?(筋力が足りない、関節が硬いなど)

- 心の問題?(やる気が出ない、不安が強いなど)

- 頭(脳)の問題?(手順を覚えられない、集中できないなど)

- 環境の問題?(机の高さが合っていない、部屋がうるさいなど)

まるで探偵が、さまざまな手がかりを集めて事件の真相を解き明かすようですね。

【ステップ5】 一緒に計画を立てます(リハビリ計画の立案)

原因が分かったら、いよいよリハビリの計画作りです。

「どうすれば、その方がやりたいことができるようになるか」を考え、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの練習メニュー(プログラム)を立案します。

「この筋肉を鍛えるトレーニングをしましょう」

「持ちやすいペンを使ってみませんか」

「作業の手順を紙に書き出して、確認しながらやってみましょう」

この計画は、作業療法士が一人で決めるものではありません。ご本人やご家族としっかりと話し合い、「この目標に向かって一緒に頑張りましょう」と皆様が納得できる計画を作ることが最も大切です。

まとめ

作業療法の評価は、単に「できないこと」を探すためではなく、その方の「できるようになりたい」という気持ちを応援し、その人らしい生活を取り戻すための羅針盤のようなものです。

この評価は一回だけで終わるわけではなく、リハビリの途中でも「計画は順調か」「もっと良い方法はないか」と何度も行いながら、ゴールを目指していきます。

本校ならではの作業療法の評価を学ぶ授業

作業療法士だけでなく、様々な専門職が評価を行い効果の高い治療や支援を行います。

これらは非常に専門性が高く、学生さんも修得に非常に苦労します。

座学の授業だけではとてもイメージが難しいのです。

そのため本校ではこれら一連の流れを一つ一つ手順を追って実体験する学習プログラムを準備しています(時間はかかりますが…)。

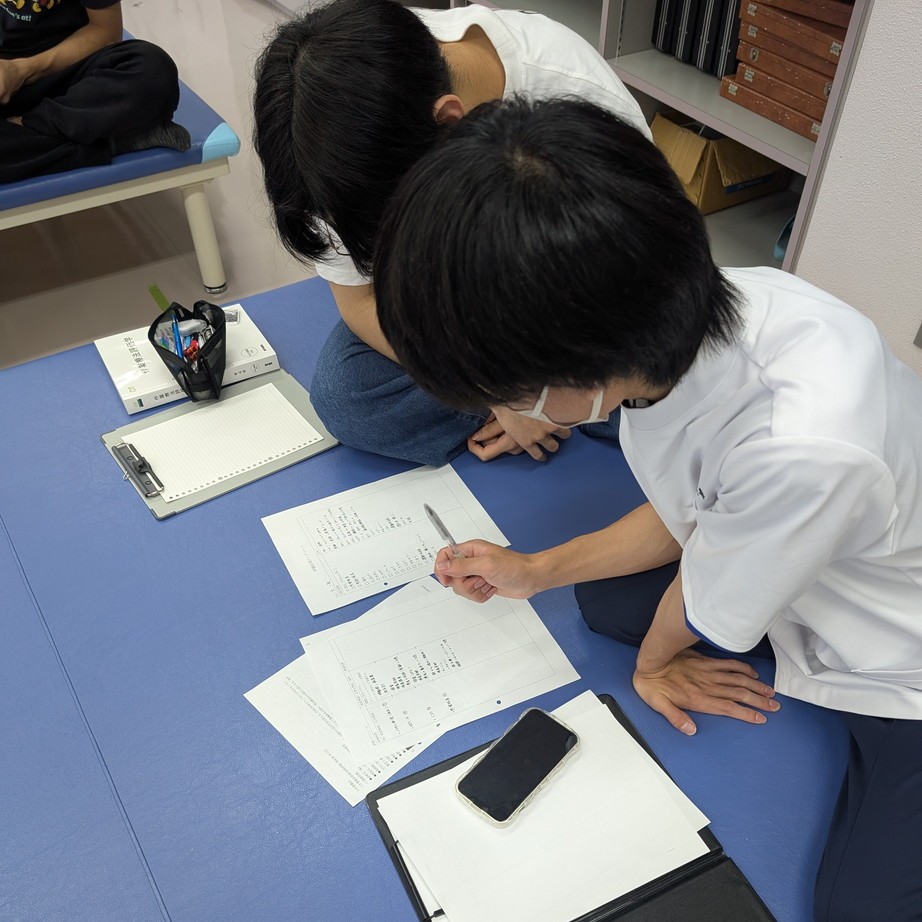

本物そっくりの患者さんを設定し、まるで本当の臨床実習のように授業が進んでいきます。この授業では学生さんが一人で考え、積極的に行動しなければなりません。授業前までに次の評価のスケジュールを立て、緻密に構築された評価計画を実行していきます。毎回、記録も沢山あります。これらの記録はポートフォリオに追加していきます。まさに自身の自身の成長の記録です。これらの取組を通じて、今現在自身が「出来ること」、「できない事」を見える化し、それに対する対策をとっていきます。この取り組みの成果は11月から始まる評価実習に通じるのです。

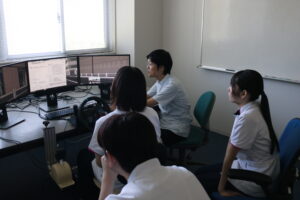

自分で計画してきた評価を限られた時間で実施していきます。他の学生さんは固唾をのんで見守っています。見学する学生さんも、見てわかることを残さず記録していきます。

自分の考えを書き出してから、他の学生さんと意見交換します。臨床実習は一人で行わなければならないため一人でできるようになることを徹底します。

この日は2年生も見学に入りました。今学んでいることが、どこに繋がっていくのかイメージができます。3年生も自分の考えを2年生に分かりやすく説明しなければならず四苦八苦しています。

このような体験を重ね、最終回では事例報告会を行います。

11月には万全の体制で評価実習に行けるように、一緒に頑張っています!