-

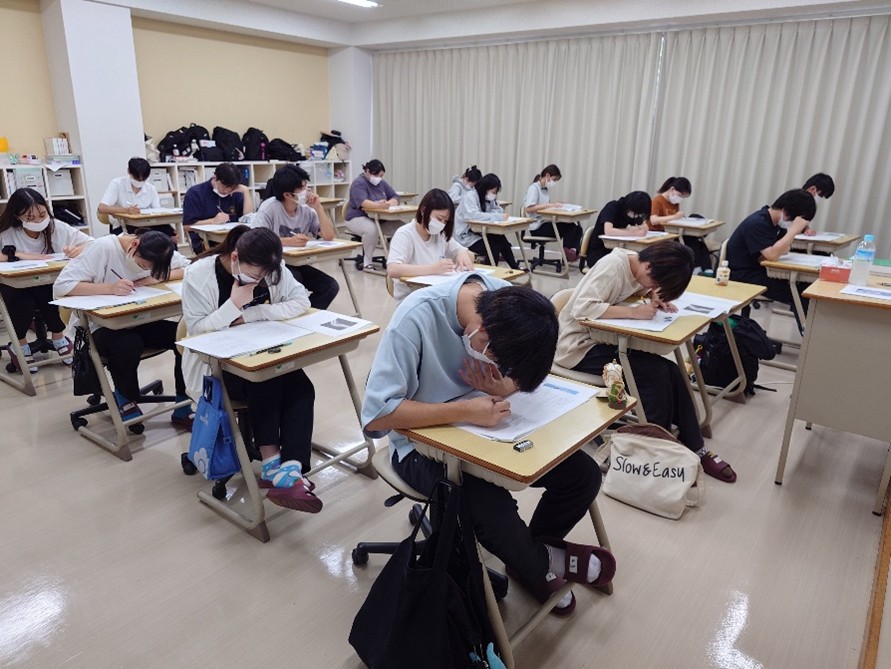

国家試験に向けて

こんにちは!作業療法学科の玉利です。10月某日,国家試験模擬試験を実施しました... -

10月の台風を吹き飛ばせ!笑顔あふれるこまつばら幼稚園運動会をお手伝い

去る10月、本学科の3年生がこまつばら幼稚園の運動会のお手伝いに伺いました。10月... -

医技専OT学科卒業生の活躍

こんにちは!作業療法学科の藤田です!去る2025年10月12日(日)、第34回鹿児島県... -

3年生:アート思考で開く未来、作品から自分を見つめる

※ 今回の授業では、作品の著作権保護、および作品とじっくり向き合うという学習の... -

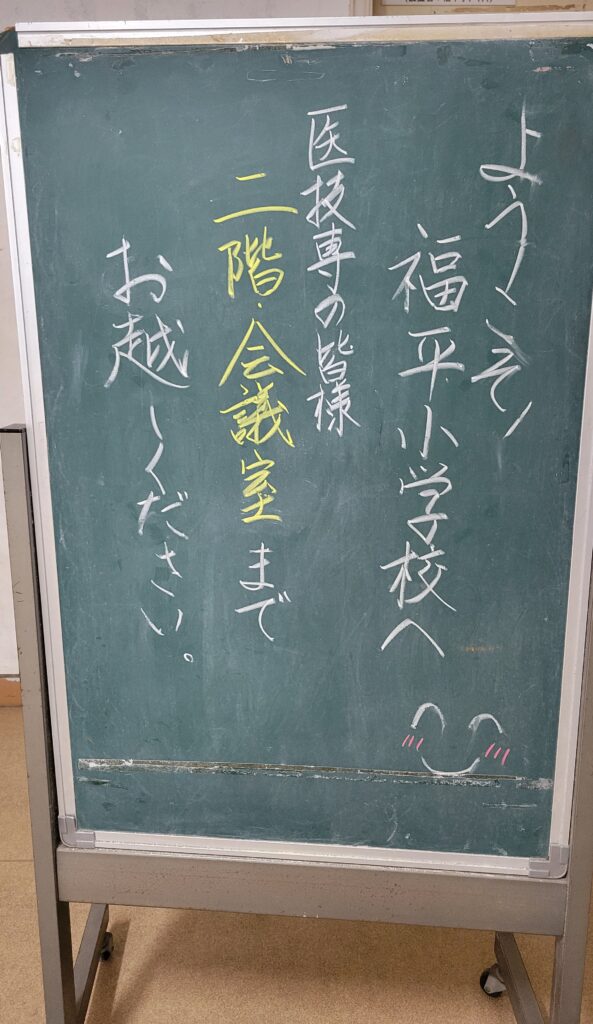

今日は作業療法の日!鹿児島市立福平小学校様での観察実習を振り返る

今日は、作業療法の日です!おかげさまで、59周年を迎えました。日本作業療法士協... -

第11回オープンキャンパス開催~作業療法学科編~

みなさんこんにちは、作業療法学科の原田です(^^)/ 先週末オープンキャンパス開催... -

4年生の長期臨床実習が終了

こんにちは、作業療法学科の玉利です。作業療法学科4年生は,5月のゴールデンウ... -

精神科作業療法におけるこころの評価(作業面接)について

こんにちは。作業療法学科の鎌田です。 精神科の作業療法では、悩みを抱える人々を... -

1年生:ハンドケア実習③番外編ーフットケアから学ぶ生活支援

ハンドケア実習の番外編として開催された「フットケア講座」は、作業療法士の視点... -

全国大会優勝

8月20日(水)~22日(金)にひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)にて全国専門学...